Quand Diderot faillit se noyer dans la Daugava ! (1773 – 1774)

Le philosophe Denis Diderot, de retour de Saint-Pétersbourg, a failli se noyer dans la Daugava.

LV

Gilles Dutertre

2/2/20255 min lire

La victoire russe de Poltava (8 juillet 1709) contre la Suède, tournant de la Grande Guerre du Nord, et sa conséquence, le traité de Nystad (10 septembre 1721), consacrèrent la Russie de Pierre le Grand comme puissance dominante en Europe Centrale, et lui donnèrent une façade sur la Baltique grâce à la cession par la Suède de la Livonie, de l'Estonie, de l'Ingrie et de la Carélie. Cette « unité de lieu », renforcée par les trois partages de la Pologne – Lituanie (1772, 1793, 1795) va faciliter les échanges.

La Lettonie, ou plus exactement la Courlande et la Livonie, vont donc voir passer, notamment à partir du XVIIIe siècle, un certain nombre de voyageurs français que l’on peut classer en trois catégories : ceux qui venaient pour découvrir cette contrée exotique, souvent à l’occasion d’une voyage dans une région plus vaste ; ceux qui ne faisaient que passer, le plus souvent se rendant ou revenant de Saint-Pétersbourg ; enfin, des Français ayant fait souche en Russie, parfois « aidés » par la Révolution Française.

Parmi les voyageurs de passage, le philosophe et maître d’œuvre de l’Encyclopédie Denis Diderot (1713 – 1784) fut sans doute le plus célèbre.

La raison de son voyage à Saint-Pétersbourg est à chercher dans l’Encyclopédie, éditée de 1751 à 1772, œuvre qui aura occupé vingt ans de sa vie, mais qui sera persécutée sous la pression des Jésuites. Une autre raison fut l’arrivée au pouvoir de Catherine II, impératrice et autocrate de toutes les Russies, qui régnera à partir du 28 juin 1762 (Catherine II, qui succède à son mari Pierre III, assassiné lors d’un coup d’État dont elle est l’instigatrice, règnera jusqu’au 6 novembre 1796 et sera remplacée par son fils Paul 1er. Les philosophes (Voltaire, Grimm, Marmontel, Diderot) l’absoudront du crime, car ils voient en elle une « philosophe couronnée ».). Celle-ci, épouse d’un tsar brutal et ivrogne, Pierre III, s’était réfugiée dans la lecture et goûtait aux idées des Lumières. Elle entretenait des correspondances avec notamment Voltaire (dont elle achètera la bibliothèque), d’Alembert, Melchior Grimm, et Diderot, et n’avait de cesse que de faire venir les philosophes à Saint-Pétersbourg. De leur côté, les philosophes français se sentaient investis d’une mission civilisatrice et espéraient convertir les souverains européens aux idées de progrès politique, économique et social.

Diderot sera toutefois le seul personnage important des Lumières françaises à répondre favorablement à l’invitation, mettant néanmoins 11 ans à se décider à entreprendre le voyage. Celui-ci s’effectuera de l’automne 1773 au printemps 1774, soit plus de 20 ans après que Voltaire se soit rendu auprès d’un autre monarque sensible aux idées des Lumières : Frédéric II, roi de Prusse. Le 6 juillet 1762, neuf jours seulement après le coup d’Etat qui l’avait mise sur le trône, Catherine avait proposé à Diderot, par l’entremise de Voltaire, de venir terminer l’Encyclopédie à Riga. Mais le philosophe avait alors décliné l’invitation dans la mesure où la censure en France avait desserré son étreinte, les Jésuites étant finalement expulsés en 1764. Le fait que la tsarine vienne en aide financièrement au philosophe en lui rachetant sa bibliothèque, par l’entremise de Frédéric Melchior Grimm, fut semble-t-il déterminant.

Avant de partir, Diderot s’était documenté, curieusement plus en lisant l’Histoire de Russie de Voltaire (écrit en 1759 et 1763), qui n’était jamais allé sur place, que l’article « Russie » de l’Encyclopédie, écrit par le chevalier de Jaucourt. Il consulta également le Voyage en Sibérie de l’abbé Chappe d’Auteroche qui décrit la Russie sans complaisance.

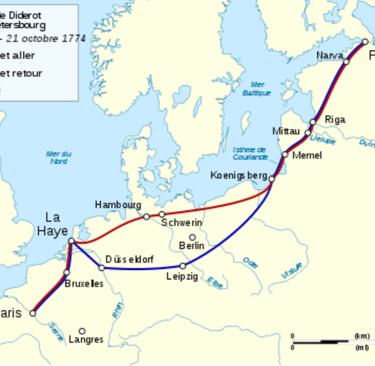

Diderot fit ses deux voyages, aller et retour, par la route. Parti de Paris le 11 juin 1773, il séjourna d’abord deux mois à La Haye, avant de reprendre la route « à marche forcée », son compagnon de voyage, Aleksei Vasilievich Narychkine, un jeune russe de l’une des grandes familles et chambellan de Catherine, souhaitant arriver à Saint-Pétersbourg pour le mariage du prince héritier, le grand-duc Paul avec la princesse Wilhelmine de Hesse-Darmstadt, le 9 octobre 1773. Ils passèrent par Düsseldorf, Leipzig, Königsberg, Memel (Klaipėda), Mitau (Jelgava), Riga et Narva et arrivèrent à Saint-Pétersbourg à la veille du mariage, le 8 octobre !

Mais Diderot n’assistera pas au mariage, car il n’avait pas les vêtements appropriés pour un si grand événement, sa malle étant toujours en douane. En outre, il avait oublié sa perruque quelque part en route ……

Diderot va séjourner à Saint-Pétersbourg du 8 octobre 1773 au 5 mars 1774, c’est-à-dire en plein hiver. Il espérait loger chez le sculpteur Étienne-Maurice Falconet, que Diderot avait recommandé à l’impératrice pour réaliser la statue de Pierre le Grand. Mais celui-ci le reçut avec une certaine froideur et expliqua qu’il ne pouvait pas le loger car son fils était arrivé à l’improviste. C’est finalement Aleksei Vasilievich Narychkine qui lui offrira l’hospitalité dans son hôtel particulier, au 8 place Saint-Isaac.

Âgé de 60 ans, ce voyage, au cours duquel il fut malade et dont il va rentrer affaibli, fut pour Diderot une épreuve. Dès la fin septembre 1773, à Narva (Estonie), il sera pris de coliques néphrétiques. A Saint-Pétersbourg, il ne sortait pratiquement pas du palais Narychkine, car il était souvent atteint de dysenterie. Il était toutefois reçu en moyenne trois fois par semaine par la tsarine, dans les appartements privés de celle-ci, pour des tête-à-tête qui duraient de deux à trois heures. C’est Diderot qui proposait les thèmes en présentant à l’impératrice un essai ou un « mémoire » qui servait de point de départ à leur discussion. Catherine prenait leurs entretiens très au sérieux et se conduisait en étudiante attentive, posant beaucoup de questions pertinentes. Diderot n’oubliait toutefois pas qu’il avait affaire à un puissant monarque.

Tout en essayant d’« éclairer » l’impératrice, Diderot profitait des moments qu’il passait avec elle pour s’informer sur la Russie. Car il avait toujours l’espoir de créer une nouvelle Encyclopédie « russe ». Les mémoires de ses conversations s’arrêtent au 5 décembre 1773, bien que Diderot ne partît que 3 mois plus tard. Mais il est vraisemblable qu’il avait compris dès la fin décembre qu’il n’avait pas réussi à influencer l’impératrice et que leurs conversations n’avaient produit aucun changement dans la politique de son gouvernement.

Diderot n’a pas rédigé de Voyage en Russie, à la différence de son Voyage en Hollande. On connaît toutefois quelques détails de son périple de retour par ses correspondances.

Diderot quitta en effet Saint-Pétersbourg le 5 mars. Il utilisa le même itinéraire qu’à l’aller entre Saint-Pétersbourg et Königsberg, passant par la suite par Schwerin et Hambourg pour rejoindre La Haye. Les difficultés pour se loger en route furent une constante que l’on retrouvera chez d’autres voyageurs (« des hôtes maussades, des mauvais gites »). Il évoque une aventure à Mittaubrück quand la voiture, qui lui a été fournie par Catherine II, se brise au passage de l’Aa courlandaise (le fleuve Lielupe). Le voyage était déjà devenu épopée quand il écrivait : « Quand je me rappelle le passage de la Douina (Daugava), à Riga, sur des glaces entrouvertes d’où l’eau jaillissait autour de nous, qui s’abaissaient et s’élevaient sous le poids de notre voiture et craquaient de tous côtés, je frémis encore de ce péril ». Il laissera en chemin « quatre voitures fracassées » !

La fille de Diderot écrivit plus tard que le climat froid et humide de Saint-Pétersbourg avait nuit à la santé de son père et que le voyage en Russie avait probablement raccourci sa vie.

Contacts

Réseaux sociaux du siège

Liens Utiles

LT: anthony@poullain.eu

LV: gilles.dutertre@gmail.com

EE: gilles.dutertre@gmail.com