Les « Malgré-Nous » en Courlande

Les « Malgré-Nous » en Courlande

LVHISTOIRE

Gilles Dutertre

10/27/202410 min lire

Première Guerre Mondiale

En 1914, l’Alsace et une partie de la Lorraine étaient allemandes depuis 43 ans, constituant le Reichland Elsaβ Lothringen depuis la défaite française de 1871 et le traité de Francfort du 10 mai 1871. Entre 1914 et 1918, ils furent 380 000 conscrits alsaciens et lorrains, dans leur immense majorité nés allemands, qui seront mobilisés légalement dans l’Armée allemande (1). Les jeunes générations n’ayant jamais connu la France, cette mobilisation se fit globalement sans heurt.

L’Etat-major allemand, craignant des fraternisations, décida de les envoyer sur le front de l’est pour éviter qu’ils n’aient à combattre contre les troupes françaises et surtout qu’ils désertent. Les Alsaciens-Lorrains affrontèrent donc les Russes notamment lors des batailles de Tannenberg (26-30 août 1914) et des Lacs Mazures (7-14 septembre 1914 et 7 janvier-22 février 1915). Après le traité de Brest-Litovsk (3 mars 1918), la majeure partie des divisions allemandes furent basculées de l’est vers l’ouest et les Alsaciens-Lorrains dans l’Armée du Reich eurent à combattre sur le sol français lors de la grande offensive allemande du printemps 1918.

(1) - 18 000 jeunes « réfractaires » firent par contre le choix de partir et de s’engager dans l’armée française

Seconde Guerre Mondiale

La situation sera différente entre 1940 et 1945. La convention d’armistice du 22 juin 1940, signée en forêt de Compiègne, dans la clairière de Rethondes, n’évoquait dans aucune de ses clauses quel serait le sort réservé à l’Alsace et à la Moselle. Le vainqueur s’engageait même à respecter la souveraineté nationale française et l’intégrité de son territoire. Pourtant, les Allemands occupèrent sans tarder les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et, dès juillet 1940, la frontière du traité de Francfort de 1871 fut rétablie, au mépris du droit international. Les deux régions furent dirigées par des Gauleiter (2), Robert Wagner, gauleiter de Bade, pour l’Alsace, Josef Bürckel, gauleiter de Sarre-Palatinat, pour la Moselle

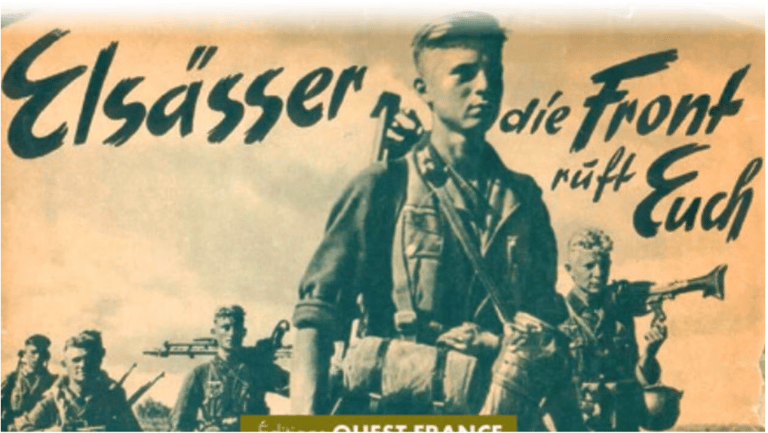

En avril 1941, la préparation militaire obligatoire (Reichsarbeitsdienst = service du travail du Reich) fut introduite pour les jeunes filles et les garçons. Les décrets du 19 août 1942 pour la Moselle et du 25 août 1942 pour l’Alsace contraignirent désormais les jeunes Alsaciens et Mosellans à être incorporés dans l’Armée allemande (3) (4).

(2) - Le Gauleiter est à la fois le responsable régional politique du parti nazi et le responsable administratif d’une circonscription territoriale, le Gau.

(3) - Convention de La Haye – Section III -Article 45 : « Il est interdit de contraindre la population d’un territoire occupé à prêter serment à la Puissance ennemie » Car il s’agit là d’une annexion de force et non pas de droit comme en 1871 ; l’incorporation des jeunes Alsaciens-Mosellans dans l’armée allemande est donc totalement illégale et est considérée comme un crime de guerre (jugement du tribunal de Nuremberg de novembre 1945).

(4) - Un appel au volontariat avait été lancé à l’automne 1941 mais, en juin 1942, seuls 2 000 engagements avaient été enregistrés dans la Wehrmacht et la Waffen SS.

Au total 21 classes d’âge en Alsace et 14 classes en Moselle représentant 127 500 jeunes gens et 15 000 jeunes filles seront incorporés de force (5). Les récalcitrants furent nombreux. 12 000 jeunes gens prirent la fuite via la Suisse et 45 000 furent internés au camp de sécurité de Schirmeck. 30 400 décéderont ou seront portés disparus, 30 000 seront blessés ou resteront invalides (6). Ces chiffres sont à comparer avec les dérisoires 2 437 engagés volontaires recensés en Alsace et les environ 500 en Moselle.

L’ancienne méfiance subsistait et 80 % des incorporés furent envoyés sur le front russe. Quand les jeunes gens devinrent opérationnels, durant l’hiver 1942-43, c’était l’époque où Stalingrad était tombée (2 février 1943) et où les Allemands manquaient d’hommes pour notamment renforcer le blocus de Léningrad qui résistait depuis le 8 septembre 1941.

Le 22 juin 1941, à 03h15 du matin, les Allemands s’étaient en effet retournés contre leurs alliés soviétiques : c’était le début de l’opération « Barbarossa ». Le Heeresgruppe Nord avait pour objectif de conquérir les Pays baltes et de s’emparer de Leningrad. Les forces allemandes progressèrent rapidement si bien que Kaunas et Vilnius tombèrent dès le 24 juin, Daugavpils le 26 juin et Riga le 1er juillet. Tallinn ne tombera que le 28 août. Parallèlement, les Allemands atteignirent Leningrad dont l’encerclement sera effectif le 9 septembre 1941. Le siège durera 28 mois (872 jours) jusqu’au 27 janvier 1944. Il entrainera la mort de 1,8 millions de Soviétiques dont 1 million de civils. Mais, à partir du printemps 1943, le manque de soldats allemands se fit sentir.

Dès le 14 janvier 1944, les Soviétiques repassèrent à l’offensive et les Allemands battirent en retraite dans le désordre jusqu’à la frontière estonienne. Ils se rétablirent sur la ligne Panther-Wotan, entre le lac Peïpous et la mer Baltique. La bataille de Narva (2 février – 10 août 1944) fut un succès tactique pour les Allemands et leurs alliés estoniens car ils arrivèrent à retarder les Soviétiques pendant 6 mois. Riga ne tombera qu’à la mi-octobre.

Car, entre-temps, la grande offensive d’été soviétique fut déclenchée le 22 juin 1944. Elle impliqua 1 200 000 soldats soviétiques, répartis en 124 divisions équipées de 5 200 chars (principalement des T-34), assistées de 6 000 avions de chasse et de combat (dont le Régiment de chasse “Normandie-Niémen”). Face à eux, 400 000 Allemands ne disposaient que de 900 chars et 1 300 avions.

A ma connaissance, il n’existe pas de publication spécifique aux Malgré-Nous en Lettonie. Le recueil “Lettres de Malgré-Nous” permet de saisir au vol – quand la lettre n’a pas été censurée - qui est passé, voire qui a trouvé la mort en Lettonie. On peut citer par exemple Frédéric Hunzinger, incorporé dans les Panzer, “engagé en Russie et dans les pays baltes”. Fernand Helbringer, incorporé dans la Luftwaffe, tombé le 24 septembre 1944 à Kalvisi (Lettonie). Roger Berton, incorporé dans la Wehrmacht, tombé, lui, le 17 septembre 1944 à Sieruczi (Lettonie). Auparavant, le 17 août 1944, il avait écrit une longue lettre depuis Ropaži, à 22 km à l’est de Riga, où il avait été hospitalisé, disant notamment “C’est très calme ici, on n’entend rien de la guerre, ce qui est l’essentiel”. Jean Schaeffer avait été blessé par un éclat d’obus le 28 janvier A ma connaissance, il n’existe pas de publication spécifique aux Malgré-Nous en Lettonie. Le recueil “Lettres de Malgré-Nous” permet de saisir au vol – quand la lettre n’a pas été censurée - qui est passé, voire qui a trouvé la mort en Lettonie. On peut citer par exemple Frédéric Hunzinger, incorporé dans les Panzer, “engagé en Russie et dans les pays baltes”. Fernand Helbringer, incorporé dans la Luftwaffe, tombé le 24 septembre 1944 à Kalvisi (Lettonie). Roger Berton, incorporé dans la Wehrmacht, tombé, lui, le 17 septembre 1944 à Sieruczi (Lettonie). Auparavant, le 17 août 1944, il avait écrit une longue lettre depuis Ropaži, à 22 km à l’est de Riga, où il avait été hospitalisé, disant notamment “C’est très calme ici, on n’entend rien de la guerre, ce qui est l’essentiel”. Jean Schaeffer avait été blessé par un éclat d’obus le 28 janvier 1944. Il avait été hospitalisé à Balvi, petite ville du nord de la Latgale qui sera incendiée par les Allemands en juillet 1944. Fernand Hertzog, incorporé lui aussi dans la Wehrmacht, a été tué au combat le 21 septembre 1944 à la ferme Turna en Lettonie. Chaque jour, les avis de décès des morts “im Osten” (8) figuraient par colonnes entières dans les journaux alsaciens et mosellans.

André Muller (9), lui, a écrit un épais livre de ses propres souvenirs (767 pages), remis dans leur contexte historique. Un soir de l’été 1943 (il avait alors 19 ans), sur le front russe, il tomba très malade d’avoir bu trop d’eau d’un puits vraisemblablement pollué, avec jusqu’à 42° de fièvre. Il s’évanouit même lors de son évacuation par un caporal infirmier. Il écrit : “On ne me reverrait pas de sitôt dans les premières lignes ! C’était une chance exceptionnelle au moment où mes pauvres camarades d’infortune devaient aller aux endroits où ça sentait la poudre.” Comme il faisait aussi de la tachycardie (“Ich habe viel Herzklopfen !”), il fut finalement évacué, au milieu de régions infestées de partisans, vers l’hôpital militaire de Dünaburg (10), aujourd’hui Daugavpils en Lettonie.

“Une fois dans ce havre de paix, j’avais vite compris qu’il me fallait absolument rester malade pour éviter d’être renvoyé dans une unité de combat”. Le 30 août 1943, on lui fit passer un électrocardiogramme. Profitant des conseils d’un camarade allemand, il but auparavant une “infusion au tabac” (environ 4 cigarettes pour une tasse !) qui fit monter son rythme cardiaque à 120 pulsations par minute ! Grâce à une infirmière complaisante, car il n’était pas vraiment malade, André Muller fut évacué sur la Medizinische Klinik de Königsberg, aujourd’hui Kaliningrad. Après une permission de convalescence à Mulhouse du 10 octobre au 11 novembre 1943, il fut réaffecté à une compagnie de marche dans son régiment, le 171. Grenadier-Regiment pour déblayer Berlin puis Leipzig, bombardées par les Alliés. Alors que les ressortissants du “Grossdeutsches Reich” partaient pour l’Italie, les Alsaciens, les Lorrains et les Luxembourgeois furent envoyés sur le front de l’est ! Il était à Shumilino, au nord-ouest de Vitebsk, aujourd’hui au Bélarus, lorsque les Russes déclenchèrent leur offensive le 22 juin 1944. Le 2 juillet 1944, il déserta près de Hlybokaïe (aujourd’hui au Bélarus) et se rendit aux Soviétiques.

Les Soviétiques atteignirent la Baltique près du delta du Niémen le 10 octobre 1944. Ce qui était le Groupe d’armées nord (Heeresgruppe Nord) s’est retrouvé isolé du reste de l’Armée allemande dans la poche de Courlande et il fut d’ailleurs renommé Groupe d’Armées Courlande (Heeresgruppe Kurland) le 25 janvier 1945 (11). Il continuera d’être ravitaillé par la Kriegsmarine et restera opérationnel jusqu’à la fin de la guerre, ne se rendant que le 9 mai 1945. Environ 190 000 soldats allemands furent emmenés en captivité par les Russes, principalement dans la région des collines de Valdaï (région de Novgorod) (12).

(5) - Les classes de 1908 à 1929 ont été concernées. Il est à remarquer que les classes de 1908 à 1920 avaient déjà effectué leur service militaire dans l’armée française !

(6) - Chiffres cités dans Les « Malgré-Nous » de Nicolas Mengus. Il n’y a eu apparemment aucun décompte « officiel », que ce soit côté français ou allemand. Pour Jean-Luc Vonau, il y eut 134 000 incorporés, environ 40 000 tués ou portés disparus, 30 000 blessés et 10 000 invalides. L’historien Régis Baty précise qu’il y a eu 24 000 morts au front et 16 000 morts en captivité en Russie soviétique dont entre 3 et 6 000 à Tambov.

(7) - Une autre lettre datée du 27 août 1944 nous apprend qu’il a rejoint son unité, la 5e Kompanie du Grenadier-Regiment 485. Il écrit « J’ai pleinement confiance en ma destinée, et n’ai plus peur comme les premiers jours. » Il tombera trois semaines plus tard.

(8) - à l'Est

(9) - Chez Fritz et Ivan – Incorporé de force dans la Wehrmacht et prisonnier de l’armée rouge

(10) - Kriegslazarett 919

(11) - Au 1er janvier 1945, les effectifs du Groupe d’Armées étaient de 399 500, répartis entre l’Armée de Terre (357 000, principalement 16e et 18e Armées), la Luftwaffe (20 500), la police et les SS (12 000) et les civils (10 000). (Source : Kurland181 032 Sous-Officiers et soldats, Die vergessene Herresgruppe de Werner Haupt)

(12) - D’après : Kurland, Die vergessene Herresgruppe, ont été faits prisonniers 42 généraux, 8 038 officiers, 181 032 sous-officiers et soldats, et 14 000 volontaires lettons.

À la fin de la guerre, le NKVD retenait prisonniers 2,3 millions de soldats d’une trentaine de nationalités différentes. On évalue à 40 000 le nombre de « Malgré-Nous » morts au combat (24 000) ou dans les camps soviétiques (16 000). Car, en effet, les historiens français estiment à environ 10 000 le nombre de prisonniers de guerre – soldats de l’Armée française et « Malgré-Nous » - morts en captivité en URSS. Les Alsaciens-Lorrains étaient, pour la plupart, internés au camp 188 de Rada, situé à 15 km de Tambov, à 450 km au sud-est de Moscou, dans des conditions dignes du Goulag : travail forcé, éducation politique et ration alimentaire insuffisante. 18 000 y ont été internés à partir de juin 1943, 6 à 8 000 y laissèrent la vie.

Il faudra attendre 1945 pour que la quasi-totalité des « Malgré-Nous » soient rapatriés dans les mois qui suivirent la fin du conflit. Mais le dernier retour connu n’a eu lieu qu’en avril 1955 ! Le combat pour la reconnaissance des « Malgré-Nous » en tant que victimes du nazisme a duré plusieurs décennies et ce statut ne leur fut reconnu qu’en 2010.

Le Souvenir Français en Lettonie a déjà été contacté et a rencontré des familles à la recherche de l’endroit où a disparu leur parent ou de sa sépulture. 80 ans après, beaucoup sont encore dans l’expectative et c’est notre honneur d’essayer de les aider.

Nous avons initié le projet d’une stèle à la mémoire des « Malgré-Nous » morts ou disparus en Lettonie au cimetière militaire allemand de Saldus (120 km à l’ouest de Riga) (voir plus loin). Il est estimé que, rien que les Alsaciens, ils sont 1 500. Nous sommes en attente de l’autorisation des autorités allemandes et du financement. La stèle verra peut-être le jour en 2025.

La date du 25 août, rappelant le décret du 25 août 1942 contraignant les jeunes Alsaciens de faire leur service militaire dans l’armée allemande, commémore traditionnellement le tragique destin des Malgré-Nous.

Contacts

Réseaux sociaux du siège

Liens Utiles

LT: anthony@poullain.eu

LV: gilles.dutertre@gmail.com

EE: gilles.dutertre@gmail.com