Les „Malgré-nous“

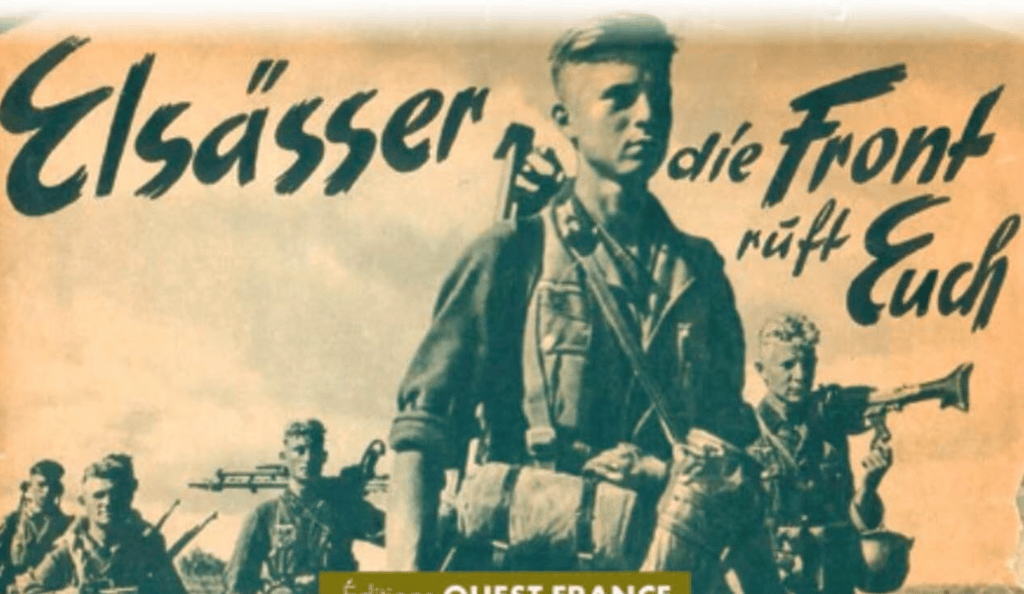

Alsaciens-Mosellans incorporés de force dans l‘armée allemande (1942-1945)

LTLVHISTOIRELE SAVIEZ VOUS ?

Gilles Dutertre

6/27/20258 min lire

My post content

I – Brève histoire de l’Alsace-Moselle

II - Les Alsaciens-Mosellans dans la Deuxième Guerre mondiale

Au début furent les traités de Westphalie, en 1648, qui marquèrent l’avènement d’un nouvel ordre européen. En particulier, le traité de Münster du 24 octobre 1648 permit à la France d’atteindre son but d'agrandir durablement le royaume, avec notamment une grande partie de l’Alsace qui appartenait jusque-là au Saint-Empire romain germanique.

Le 19 juillet 1870, la France de Napoléon III entre en guerre contre la Prusse de Guillaume Ier, alliée à plusieurs états germaniques. Cette guerre est un désastre pour la France. L’Empire allemand est proclamé le 18 janvier 1871 dans la galerie des glaces du château de Versailles. Par le Traité de Francfort du 10 mai 1871, la France perd l’Alsace-Moselle, soit une population de 1 600 000 personnes. Le Reichsland Elsass-Lothringen est né et les Alsaciens-Mosellans deviennent légalement des citoyens allemands.

À l’issue de la Première Guerre mondiale, les troupes françaises entrent dans Strasbourg le 22 novembre 1918 après 48 ans d’occupation allemande. L’Alsace-Moselle redevient de jure française par le Traité de Versailles du 28 juin 1919, lequel est très dur pour l’Allemagne.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ancien territoire d'Alsace-Moselle est, comme le reste de la France, occupé par l’Allemagne nazie après la défaite de juin 1940. La question de ce territoire n'est pas abordée par l'armistice du 22 juin 1940 ; le vainqueur s’engageait même à respecter la souveraineté nationale française et l’intégralité de son territoire. L’Alsace-Moselle reste donc juridiquement française durant toute la durée de la guerre. Or, dans la réalité des faits et le vécu de la population, ces territoires subissent de la part du régime nazi une annexion officieuse, et en pratique une intégration dans le troisième Reich.

Le parcours d’intégration d’un jeune, garçon et fille, d’Alsace-Moselle occupée commence dès l’âge de 10 ans avec le Jungvolk (jeune peuple). Au programme : port de l’uniforme, culte de la patrie (comprendre l’Allemagne !) et nombreuses activités notamment sportives.

À partir de 1940, les garçons de 14 à 18 ans doivent rejoindre les Hitlerjugend (Jeunesses hitlériennes) et les filles le Bund Deutscher Mädel (Association des jeunes filles allemandes). Les Hitlerjugend sont déjà une formation paramilitaire adaptée à la jeunesse et il fallait justifier d’en faire partie pour pouvoir se présenter au baccalauréat.

L’étape suivante est le Reichsarbeitsdienst (service du travail du Reich) qui, à partir de 1941, est en fait une préparation militaire obligatoire de 6 mois en vue de l’enrôlement des jeunes dans l’armée allemande. La seule différence avec l’armée régulière est que les jeunes ont une pelle comme arme. À partir d’octobre 1941, les filles y sont, elles aussi, astreintes.

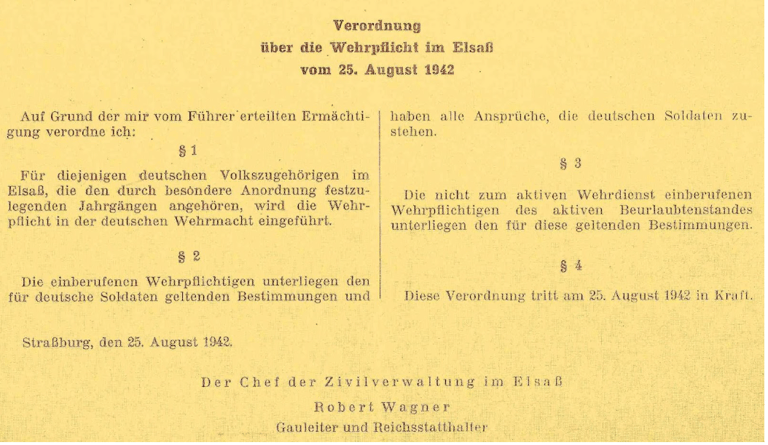

Par le décret du 19 août 1942 en Moselle et du 25 août 1942 en Alsace, les jeunes hommes, pour la plupart mineurs et toujours légalement de nationalité française, sont désormais astreint au service militaire dans l’armée allemande. Ceci se fait en violation du droit international qui définit l’incorporation de force comme un crime de guerre conformément à la Convention de La Haye de 1907. Nous n’avons donc pas choisi la date du 25 août au hasard pour célébrer la mémoire des « Malgré-Nous ».

Ces « Malgré-Nous » et « Malgré-elles » Alsaciens-Mosellans sont incorporés de force dans la Wehrmacht, l’armée régulière allemande, et rejoignent l’armée de terre, de l’air et de mer, plus rarement la Waffen SS. En fonction de leur affectation, ils sillonnent l’Europe, notamment le front Est, l’Afrique du Nord ou encore le Proche-Orient.

Finalement, au cours de la seconde Guerre mondiale, entre août 1942 et l’été 1944, ce sont 127 500 Français d’Alsace-Moselle qui ont été incorporés de force dans l’armée allemande. 30 400 (23 700 Alsaciens, 6 700 Mosellans) sont morts ou portés disparus. La plupart sont morts au combat (70%), des suites de leur blessure ou en captivité notamment dans les camps de prisonniers de l’URSS.

Ces chiffres sont à comparer avec les dérisoires 2 437 engagés volontaires en Alsace et les environ 500 en Moselle.

Une fois sous l’uniforme allemand, l’ancienne méfiance de 14-18 subsistait et 80 % des incorporés furent envoyés – comme en 14-18 – non pas à l’ouest mais sur le front russe. En outre, dans les unités de combat, le pourcentage des Alsaciens, Mosellans et Luxembourgeois ne devait pas dépasser 5 %. Quand les premiers jeunes gens devinrent opérationnels, durant l’hiver 1942-43, c’était l’époque où Stalingrad était tombée (2 février 1943) et où les Allemands manquaient d’hommes pour notamment renforcer le blocus de Leningrad. Les plus jeunes incorporés ont été, à l’hiver 44-45, des Alsaciens nés en 1928 et 1929, qui avaient donc 15-16 ans !

Vous seriez tentés de dire : ils n’avaient qu’à pas y aller ! Facile à dire. Car, s’il y a eu un nombre important de fuites et de désertions, le gauleiter nazi Wagner, responsable de la circonscription territoriale dont dépendait l’Alsace, a introduit la Sippenhaft (responsabilité collective) le 1er octobre 1943, avec effet rétroactif au 25 août 1942. En clair, les familles des insoumis et des déserteurs sont transplantées (comprendre déportées) dans le Reich et leurs biens confisqués. Vous comprendrez alors que la plupart des jeunes de 17-18 ans aient préféré se sacrifier en se soumettant plutôt que de porter préjudice à leur famille.

III - Le cas particulier de la Lettonie

La Lettonie était passée en 1941 d’une occupation soviétique à une occupation allemande. Le 22 juin 1941 au matin, les Allemands s’étaient en effet retournés contre leur allié soviétique, c’est l’opération « Barbarossa ». Les forces allemandes progressèrent rapidement si bien que Kaunas et Vilnius tombèrent dès le 24 juin, Riga le 1er juillet. L’encerclement de Leningrad est effectif dès le 8 septembre 1941. Ce blocus, le plus long de la guerre avec ses 28 mois (872 jours), a entraîné la mort de 1 800 000 Soviétiques (dont environ un million de civils). Le siège de la ville n’a en effet été levé que le 27 janvier 1944.

Mais, dès le 14 janvier 1944, les soviétiques étaient repassés à l’attaque. Les Allemands se rétabliront à hauteur de Narva (Estonie) où ils arriveront à retarder les soviétiques pendant 6 mois (février – août 1944). La grande offensive d’été soviétique est déclenchée le 22 juin 1944, c’est l’opération « Bagration ».

1 200 000 soldats soviétiques, répartis en 124 divisions, atteignent la Baltique près du delta du Niémen le 10 octobre 1944, prenant au piège le Groupe d’armées nord allemand dans la poche de Courlande. Dans cette poche sont confinés 500 000 hommes, soit 32 divisions allemandes, soutenues par 510 blindés et 178 avions de combat. Hitler refuse qu’ils soient évacués, ce qui aurait été possible par la mer et ce qui leur aurait permis de continuer à combattre en Allemagne. Car le Groupe d’Armées continuera à être ravitaillé par la Kriegsmarine et ne se rendra que le 9 mai 1945, c’est-à-dire au lendemain de la capitulation allemande. 200 000 hommes partent en captivité, nous y reviendrons.

Il y aurait eu environ 100 000 morts allemands en Lettonie, inhumés dans environ 6 600 lieux de sépulture ou même sans sépulture. Parmi eux, entre 1 500 et 2 000 Alsaciens-Mosellans morts ou disparus. En tant que Délégué Général du Souvenir Français pour la Lettonie, j’ai déjà été sollicité par des familles qui cherchent à savoir au moins où est tombé leur aïeul, au mieux où il est enterré.

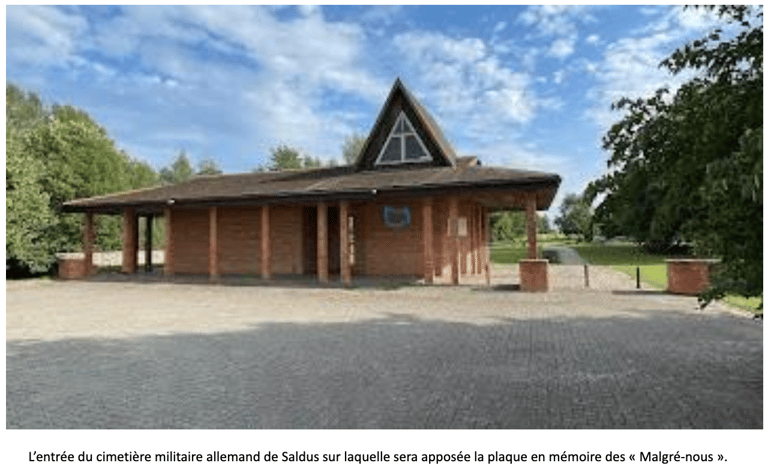

Ceux qui sont enterrés le sont le plus souvent au cimetière militaire allemand de Saldus, le plus grand cimetière allemand des Pays baltes. Jusqu'à 30 000 morts pourraient à terme y être regroupés. Mais le corps d’environ un quart des morts en Lettonie n’ont toujours pas été retrouvés. Certains corps ont été jetés dans des marais ou dans des puits, et vous savez que les soviétiques ont souvent rasé les cimetières allemands.

Ce n’est donc, là non plus, pas un hasard si c’est à l’entrée du cimetière allemand de Saldus que nous inaugurerons le 25 août prochain une plaque à la mémoire de ces Malgré-Nous.

IV - Prisonniers des Russes à Tambov

Mais l’histoire, je devrais dire le calvaire, des Malgré-Nous ne s’arrête pas là.

La grande majorité des Malgré-Nous, déserteurs ou capturés, ont été traités majoritairement comme des prisonniers de guerre quand ils se sont retrouvés aux mains des Alliés, autant à l’est qu’à l’ouest. Ne pas être reconnus comme des Français incorporés de force par les alliés de la France a été une très désagréable découverte pour ces hommes.

En URSS, le GUPVI, département du NKVD en charge des prisonniers de guerre, gérait plusieurs centaines de camp. Celui n° 188 de Tambov-Rada, à 420 km au sud-est de Moscou, devint le camp de rassemblement des Français dès la fin de l’année 1943. 18 000 hommes, pas uniquement français, y seront internés à partir de juin 1943. 6 à 8 000 y laissèrent la vie, dont entre 2 500 et 3 200 Français.

Car à Tambov, les conditions de détention sont effroyables. Les prisonniers y survivent dans une effarante promiscuité et dans une hygiène déplorable, à l'abri dans des baraques creusées à même le sol. Un peu de soupe claire et environ 600 grammes de pain noir, presque immangeable, constituent la ration journalière estimée à 1 340 calories. On estime qu'environ un homme sur deux mourait après une durée moyenne d'internement inférieure à quatre mois. On soulignera que l’Union Soviétique n’avait pas signé la Convention de Genève de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre.

Le dernier Malgré-Nous libéré ne retourna chez lui qu’en 1955.

Mais, aujourd’hui, tout n’est pas réglé pour autant. Je vous ai dit avoir reçu l’été dernier deux familles de Malgré-Nous, l’une à la recherche de la tombe de leur père et grand-père, l’autre à la recherche de l’endroit où leur oncle avait été tué. L’une comme l’autre m’ont dit que leur entourage considérait toujours, 80 ans après la fin de la guerre, que leur aïeul avait été un « collabo » (collaborateur), un « Boche » (Allemand) ! Pas étonnant quand on sait qu’à leur retour ils avaient été insultés, surtout par les « Français de l’intérieur » (= hors Alsace-Moselle).

Ce n’est pas pour rien que le Président Emmanuel Macron, à l’occasion des cérémonies du 80e anniversaire de la Libération de Strasbourg, le 23 novembre 2024, évoquant le sort des incorporés de force d’Alsace-Moselle, a parlé d’un crime de guerre qu’il faut reconnaitre et enseigner.

Chaque guerre apporte son lot de drames. Celui des Alsaciens-Mosellans incorporés de force dans l’armée allemande est un des moins connus et surtout l’un des moins reconnus, malgré les nombreuses associations qui s’y emploient, notamment en Alsace.

La plaque que nous inaugurerons le 25 août à Saldus sera la première au monde d’une longue série que le Souvenir Français veut apposer sur les cimetières allemands où reposent des « Malgré-Nous ». La suivante sera inaugurée, vraisemblablement en octobre, en Arménie.

Contacts

Réseaux sociaux du siège

Liens Utiles

LT: anthony@poullain.eu

LV: gilles.dutertre@gmail.com

EE: gilles.dutertre@gmail.com