DES FRANÇAIS DANS LA BATAILLE DE DAUGAVPILS (Septembre 1919)

A la fin de la Première Guerre mondiale, les Alliés s’étaient accordés sur la reconstitution d’un État polonais indépendant, formé à partir de territoires appartenant, depuis les trois partages de 1772, 1793 et 1795, aux empires russes, austro-hongrois et allemand. Le traité de Versailles (signé le 28 juin 1919) ne déterminait toutefois pas avec précision le tracé de la frontière orientale de la Pologne. Il y avait en outre une contradiction entre la proclamation solennelle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le refus de l’Entente de faire droit aux revendications de certaines Nations, comme notamment la Nation ukrainienne.

LVHISTOIRE

Gilles Dutertre

5/30/20259 min lire

A la fin de la Première Guerre mondiale, les Alliés s’étaient accordés sur la reconstitution d’un État polonais indépendant, formé à partir de territoires appartenant, depuis les trois partages de 1772, 1793 et 1795, aux empires russes, austro-hongrois et allemand. Le traité de Versailles (signé le 28 juin 1919) ne déterminait toutefois pas avec précision le tracé de la frontière orientale de la Pologne. Il y avait en outre une contradiction entre la proclamation solennelle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le refus de l’Entente de faire droit aux revendications de certaines Nations, comme notamment la Nation ukrainienne.

La jeune République polonaise va rapidement être confrontée à la volonté d’expansion de la Russie bolchevique qui cherchait à exporter par la force la révolution prolétarienne vers l’ouest, en direction de la Hongrie soviétique et des révolutionnaires allemands, en instaurant au passage une Pologne communiste. Même si les historiens ne s’accordent pas sur la date exacte du début du conflit entre la Russie bolchevique et la Pologne, il semblerait qu’on puisse le faire remonter aux premiers mois de 1919 (février-mars), lorsque des unités polonaises commencèrent à rencontrer des éléments avancés de l’Armée rouge et qu’une ligne de front va petit à petit se constituer à travers la Lituanie, la Biélorussie et l’Ukraine.

Les premiers succès furent polonais car la guerre civile russe faisait rage et les blancs de Denikine marchaient sur Moscou. Le 19 avril 1919, les Polonais prirent Vilnius, et le 2 octobre ils atteignirent la Daugava, après plusieurs mois de combat contre la XVe Armée soviétique.

En décembre 1919, la Pologne conclut une alliance militaire avec la Lettonie, seul État de la région avec lequel elle ne soit pas en conflit. La Lettonie avait, elle aussi, toute la partie est de son territoire occupée par les Bolcheviques. La diplomatie polonaise promettait son soutien militaire en échange de la suspension par la Lettonie de sa coopération avec l'Allemagne. Le général Rydz-Śmigły reçut alors le commandement d’un groupe opérationnel pour s’emparer de Daugavpils (en Polonais Dyneburg, en Allemand Düneburg) et, au-delà, pour expulser les troupes bolcheviques de l'est de la Lettonie.

A ce point, il est nécessaire de faire un état des lieux de l’Armée polonaise. Elle fut en effet créée à partir d’unités et d’individuels polonais servant en Russie, en France, en Autriche-Hongrie et en Allemagne, avec des équipements différents et des méthodes différentes.

Par décret du 4 juin 1917 (publié au Journal Officiel français du 5 juin 1917) fut créée une armée polonaise autonome, placée sous les ordres du haut commandement français et combattant sous le drapeau polonais. La majorité des recrues étaient des Polonais servant dans l’armée française et des Polonais de l’armée austro-hongroise et de l’armée allemande faits prisonniers. Mais des volontaires arrivèrent du monde entier et notablement des États-Unis. L’organisation et le recrutement furent confiés à la Mission militaire franco-polonaise, créée le 20 mai 1917, dirigée par le général de division français Louis Archinard, assisté du colonel polonais Adam Mokiejewski. La Mission ouvrit son premier camp militaire le 27 juin 1917 à Sillé-le-Guillaume (Sarthe). D’autres suivront à Laval, Mayenne, Alençon, Le Mans et Angers.

C'est le 1er Régiment de Chasseurs qui fut créé le premier et qui, après une instruction poussée, partit pour le front, près de Saint-Hillaire en Champagne, au printemps 1918. Avec l'afflux de volontaires, il put être créé à l'été 1918 deux divisions d'infanterie, au total quelques 17 000 soldats.

A partir du 4 octobre 1918, cette Armée a été commandée par le général polonais Józef Haller de Hallenburg, d’où son nom d’Armée Haller ou encore d’Armée Bleue, en référence à son uniforme bleu horizon. Car l’équipement et une partie de l’encadrement étaient fournis par la France.

Le 11 novembre 1918, jour de signature de l’Armistice et jour de la déclaration d’indépendance de la Pologne, le maréchal Józef Piłsudski fut nommé commandant en chef des forces polonaises. Il adressa une dépêche au maréchal Foch afin de lui demander le rapatriement de l’armée Haller en Pologne. Les premiers contingents ne quittèrent toutefois la France que le 16 avril 1919. À cette époque, les effectifs de l'Armée polonaise s'élevaient à environ 70 000 soldats, 10 000 chevaux, 18 avions et 120 chars.

C’est justement le 1er Régiment de Chars, le premier jamais constitué dans l’Armée polonaise, qui nous intéresse dans le cadre de la bataille de Daugavpils.

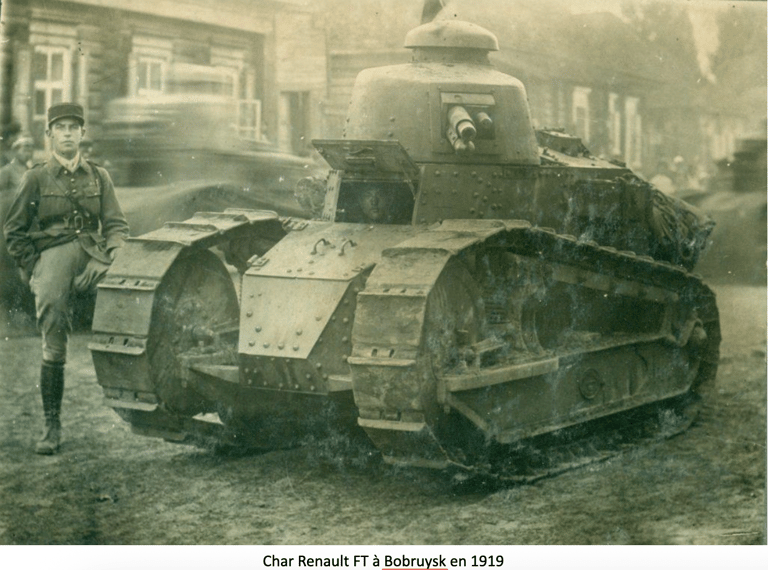

Le 20 juillet 1918, l’ordre général n° 72 créa le 505ème Régiment d’Artillerie Spéciale français qui, comme son nom ne l’indique pas, était un régiment de chars, mais dépendant de l’arme de l’Artillerie. Il était formé de trois bataillons à trois compagnies chacun, équipés de chars légers Renault FT. C’est le chef de bataillon Jules Maré, qui commandait jusque-là le XIIIème Groupement de Chars lourds Saint-Chamond, qui en prit le commandement. À compter du 6 septembre 1918, le 505ème RAS fut mis à la disposition de la 1ère Armée des États-Unis. L’armistice du 11 novembre 1918 le trouva au nord de Nancy, prêt à une nouvelle offensive en direction de Metz. Les bataillons constitutifs furent regroupés aux environs de Nancy puis dirigés vers le camp de Martigny-les-Bains (Vosges).

Le 8 mars 1919, le 505ème Régiment d’Artillerie Spéciale fut désigné pour former 5 compagnies de chars blindés polonaises, à 24 chars FT chacune. Du 13 au 27 mars, le 505ème RAS fit mouvement par voie ferrée vers le camp de Martigny-les-Bains (Vosges) et toutes les dispositions furent prises pour la formation et l’instruction des unités polonaises. Au 1er mai 1919, les officiers et hommes de troupe français volontaires pour l’Armée polonaise furent rayés des contrôles du corps et affectés au dépôt pour former l’ossature du 1er Régiment de Chars polonais. Équipé par la France de 120 chars FT, transporté par train en Pologne entre le 1er et le 16 juin 1919, le 1er Régiment comptait à son arrivée 34 officiers et 354 sous-officiers et hommes du rang français, et 11 officiers et 442 sous-officiers et hommes du rang polonais. Son chef de corps était le lieutenant-colonel Jules Maré, l’ancien chef de corps du 505ème RAS. Sur les 120 chars, 72 étaient armés du canon Puteaux de 37 mm SA-18 L/21 et 48 étaient armés de la mitrailleuse Hotchkiss Mle 1914 de 8 mm.

Le régiment de Łódź avait été désigné comme garnison locale. Le 17 juin, tous les transports de chars et d'équipements techniques (environ 6 échelons) ont atteint la voie d'évitement ferroviaire de la gare de Łódź Kaliska (Le 17 juin est désormais la journée des blindés dans l’armée polonaise). Des usines et des halls de production désaffectés ont été utilisés pour accueillir les chars. Après leur arrivée, les soldats ont continué à être formés, le personnel a été complété par des volontaires d'autres types de troupes et de nouvelles réorganisations ont été effectuées. Les chars se présentèrent pour la première fois au public en participant à un défilé le 14 juillet à l'occasion de la fête nationale française.

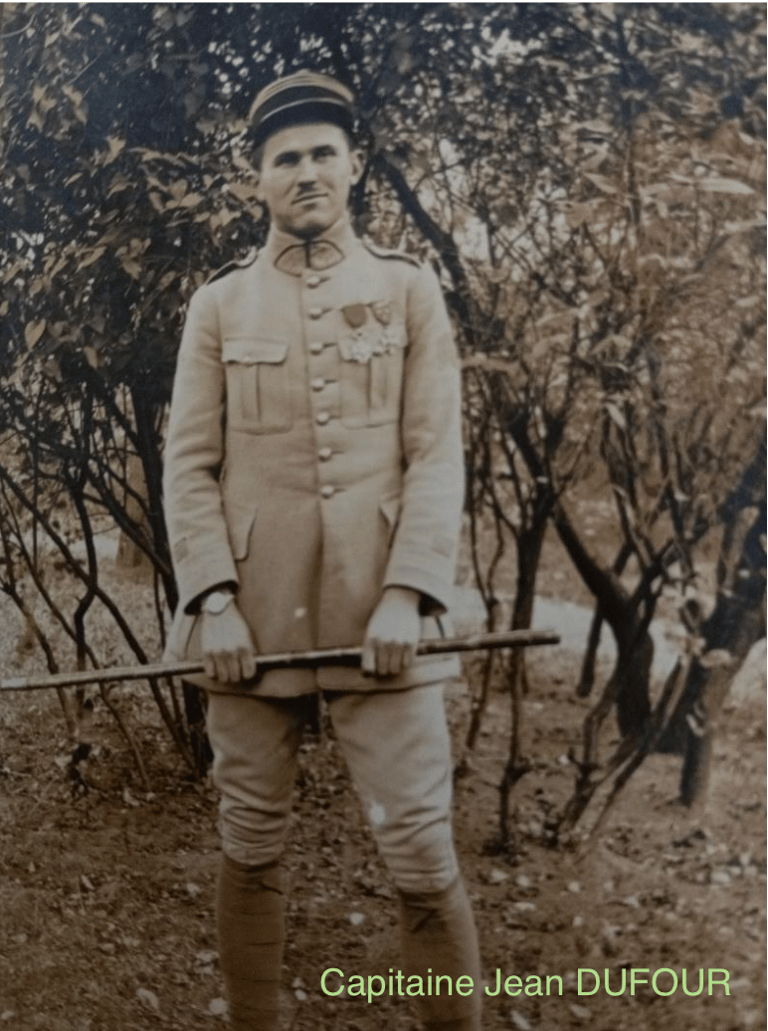

C’est la 2ème Compagnie du 1er Bataillon, équipée de 24 chars, qui entra la première en action, le 28 août 1919, contre les forces bolcheviques défendant Bobruysk, en appui du 58ème Régiment d’Infanterie polonais (14e Wielkopolska Division). Quand cette compagnie de chars entra dans Bobruysk, elle provoqua la panique parmi les soldats russes et brisa rapidement les deux lignes de défense. La compagnie était commandée par le capitaine Jean Dufour et tous ses officiers étaient français, mais ce fait d’armes fut toutefois considéré comme le premier affrontement de chars polonais. Le capitaine Dufour et le lieutenant Ferdinand Bracke recevront la Croix des braves à sa création en août 1920.

Pour en revenir à la bataille de Daugavpils, le groupe opérationnel du général Rydz-Śmigły, qui devait reprendre la ville aux bolcheviques, comprenait les unités suivantes :

Les 1ère et 3ème Division d’Infanterie « Légionnaires » polonaises (Dywizja Piechoty Legionów), soit 30 000 soldats polonais ;

Une Division d’Infanterie lettone, soit 10 000 soldats lettons

La 2ème Compagnie de chars du 1er Régiment de chars, toujours aux ordres du capitaine Dufour, équipée de 24 chars Renault FT, les trois chefs de peloton étant français.

Face à ce groupe opérationnel était opposée une partie de la XVe armée soviétique.

Fin août 1919, les forces polonaises lancèrent une attaque sur Daugavpils qui était tenue par des unités de l’Armée Rouge commandées par le communiste letton Daumanis, unités parmi lesquelles il y avait le 2e Régiment de fusiliers rouges lettons. Ceux-ci et la Brigade soviétique estonienne empêchaient les Polonais de franchir la Daugava en tenant Griva et les fortifications de la tête de pont sud. Une bataille de position de 3 semaines s’installa alors.

Jusqu’au 26 septembre 1919, les Polonais menèrent des attaques répétées avec 8 bataillons d’infanterie, 8 batteries d’artillerie, des éléments du génie et 2 trains blindés, puis la 2e Compagnie du Régiment de Chars.

Dans la nuit du 26 au 27 septembre 1919, 20 chars et 14 autres véhicules ont été déchargés du train à Laucesa, et ont pris position le 27 matin entre Laucesa et Griva. L’attaque a commencé à 14H, mais elle a été limitée car le ravitaillement en carburant n’avait pas eu le temps d’arriver (les chars avaient dans leurs réservoirs entre 30 et 40 litres d’essence, ce qui leur permettait de se déplacer sur 8 à 9 km !). Là encore, les Rouges, en voyant les chars, ont cru que c’étaient des cuisines de campagne modifiées …….. Dans l’action, le Lieutenant Galtier et l’Aspirant Perret ont été blessés. Les Polonais n’ont pas pu toutefois s’emparer des fortifications de l’avant-pont en raison de lourdes pertes. Les chars auraient combattu pendant 14 heures.

Le 28 septembre, ce sont dix chars qui ont été engagés pour s’emparer du fort qui défendait l’entrée du pont ferroviaire. Cette fois, l’attaque a réussi et les défenseurs rouges qui tentaient de s’enfuir sur des embarcations ont été tirés par les chars, tirs réglés par des officiers français. Le pont fut détruit par les sapeurs polonais. Ce succès est indubitablement dû aux chars français qui ont eu une action déterminante en chassant les occupants de la rive gauche de la Daugava, ce qui a permis aux Polonais de préparer l’offensive d’hiver.

Au cours des combats, la 2ème Compagnie de Chars a perdu un tué (caporal polonais Breszczyk), quatre blessés et deux chars, en raison des tirs d’artillerie soviétiques. Le lieutenant français Galtier, chef du 3ème peloton, ayant été blessé, c’est le lieutenant polonais Jasinski qui prit le commandement du peloton et ce sera donc la première action d’une unité de chars commandée par un officier polonais.

A noter que les officiers Braquet, Brussi, Labourdette, Fourel et Faure seront cité pour leur courage. Le commandant Maré, ainsi que Faure et Galtier recevront ultérieurement la Médaille de la Bravoure.

Le lendemain, 29 septembre 1919, les chars furent chargés sur des wagons et retirés de l’avant.

« Opération Hiver »

L’« Operacji Zima » (Opération Hiver) était prévue d’être déclenchée au 15 décembre 1919. Mais des problèmes subsistaient entre les Polonais et les Lettons : pas de communication directe entre Lettons et Polonais (à cause des Soviétiques et des Lituaniens hostiles) ; pas de plan de coopération présenté par le gouvernement letton ; peur des Lettons de voir les Polonais s’emparer de la Latgale, mais surtout armée lettone qui ne voulait pas obéir aux Polonais. Un accord sera finalement trouvé au 30 décembre et le début des opérations fut fixé au 3 janvier 1920.

Le 3 janvier 1920, la 3ème Division polonaise traversa la Daugava gelée (il faisait – 25° et il y avait 1 mètre de neige) et attaqua la forteresse de Daugavpils. Dans le même temps, la 1ère Division attaqua par le nord. Les combats furent difficiles, mais la ville fut rapidement conquise. Malheureusement, la glace se brisa sous le poids des canons d’artillerie, ce qui entraîna d’importantes pertes polonaises. Les défenseurs bolcheviques (et parmi eux des tirailleurs lettons rouges) se retirèrent de Daugavpils vers l'ouest et se rendirent aux troupes lettones qui étaient postées à l’ouest de la ville. Les Polonais auront environ 3 000 tués, blessés et disparus, la principale raison de ces pertes étant une préparation insuffisante pour se battre en hiver. Mais la victoire sur la garnison bolchevique de Daugavpils permettra au moral des « légionnaires » polonais de remonter.

D'après certaines sources, le lieutenant-colonel Maré a personnellement dirigé la manœuvre des chars, les guidant parfois à pied ! La plupart des personnels français étaient rentrés en France à l’automne, mais quelques officiers français étaient restés comme conseillers. Le 1er Régiment de Chars ne prendra plus part à des combats avant le printemps 1920. Il sera dissout le 11 août 1921, trois bataillons indépendants étant créés à sa place.

Fin janvier 1920, les Polonais se retirèrent au sud de la Daugava et les troupes lettones prirent leur place, à l’exception de la citadelle de Daugavpils, où la garnison polonaise continuera de stationner jusqu’en juillet, en raison d’une possible contre-offensive des Bolcheviques.

Contacts

Réseaux sociaux du siège

Liens Utiles

LT: anthony@poullain.eu

LV: gilles.dutertre@gmail.com

EE: gilles.dutertre@gmail.com